2月の海辺の教室のテーマは、「魚の年齢」でした。

魚のウロコや魚の頭の中にある「耳石」と呼ばれる骨から魚の年齢を調べる方法について学習した後、実際にメバルを使って、年齢調査を行いました。耳石の調査では、メバルの耳石がとても小さく、皆さん見つけ出すのに苦戦していましたが、夢中になって作業していました。参加者の方からは、「魚の年齢を知ることで、普段何気なく食べている魚が何年もかけて成長していることがわかり、命の大切さを実感することができた。」という感想をいただきました。

ウロコや耳石の形と大きさは、魚の種類によって異なっているので、いろいろな魚を使って観察するととても面白いです。ウロコや耳石の観察は、虫メガネを使えば、ご家庭でも簡単に行うことができるので、是非挑戦してみてください。

アユの種苗生産がはじまりました。

10月11日(金)と13日(日)にアユの採卵を行いました。

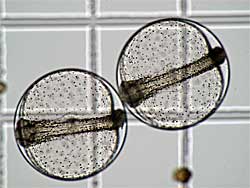

写真はふ化直前のアユの卵です。

まもなく、卵からアユがふ化して、生産が始まります。

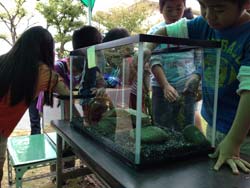

9月の海辺の教室のテーマは「シジミ漁業」でした。

9月の海辺の教室は、「シジミ漁業」をテーマに開催しました。広島市内を流れる太田川に生息するヤマトシジミの生態やシジミ漁業について学習し、水産振興センターで昨年度から実施しているシジミの種苗生産技術開発試験の様子を見学しました。また、冷凍シジミと生シジミで作った味噌汁の味比べや試食、シジミ漁に使用する「ジョレン」と呼ばれる漁具の体験、砂の中からシジミの赤ちゃんを探す体験などを行いました。

オニオコゼが産卵を開始しました

5月中旬からオニオコゼが定期的に産卵を始めました。

オニオコゼの卵は約2日間でふ化します。しばらくの間、ふ化した赤ちゃんはお腹の卵黄から栄養を吸収します。

写真はお腹側から卵黄を撮影しました。

マコガレイを放流しました

4月30日に全長30mm以上のマコガレイの稚魚6.4万尾を広島市に引渡しました。その後、漁業者によって市内の河口域や干潟へ放流されました。

5月中旬には約4万尾のマコガレイの稚魚を放流する予定です。

マコガレイは放流効果が高く、漁業者から大変喜ばれています。とても美味しい魚ですので、広島産のマコガレイを見つけたらぜひ食べてみて下さいね。

ワカメの種苗生産が始まりました

12日、ワカメの遊走子付け作業を行いました。

写真はワカメの成実葉(メカブ)から遊走子を放出させているところです。

種糸への遊走子付け作業の様子はこちらをご覧ください。

今後、11月頃の海面中間育成まで、ワカメの種糸はセンターの陸上水槽で照度や水質の管理を行っていきます。

アイナメの種苗を放流しました

4月10日(水)、技術開発試験で生産したアイナメの種苗2,600尾を放流しました。

アイナメは広島市において重要な水産資源であり、漁業者からの種苗放流の要望も高いことから、平成23年度より種苗生産の技術開発試験に取り組んでいます。

このたび、2年間の技術開発試験を経て、種苗を安定的に生産する技術を開発しました。今年度から事業化し、本格的に生産する予定です。

鈴峯女子短期大学が考案したカキ料理レシピ

オニオコゼの種苗放流

9月10日(月)、オニオコゼ種苗1万尾を漁業者の協力のもと広島湾に放流しました。

オニオコゼの稚魚は、海の底を目指し元気に泳いでいきました。

これから広島湾で成長し、2~3年後には漁獲されます。

放流後の調査のため、オニオコゼ種苗の半数に標識を付けています。

9月下旬にはさらに約2万尾のオニオコゼ種苗を放流する予定です。

モクズガニの生産が終わりました。

5月からモクズガニの種苗生産を開始し、7月13日(金)までに合計43.1万尾を生産しました。

5月からモクズガニの種苗生産を開始し、7月13日(金)までに合計43.1万尾を生産しました。

生産したモクズガニ種苗は広島市に引き渡し、太田川漁協へ出荷されました。

今年度のモクズガニ種苗生産は終了しましたが、ガザミ、オニオコゼ、ワカメを飼育管理しています。

オニオコゼの生産を開始

オニオコゼが6月15日に産卵し、翌日2.8万尾がふ化しました。

写真はオニオコゼの卵です。現在、12.4万尾のふ化仔魚を飼育中です。計画数量は全長40mm、4.0万尾です。