4月の海辺の教室のテーマは「魚やカニの体」でした。

解剖を通して魚やカニの体のしくみを学んでもらうのが目的です。

魚やカニを解剖するのは初めてで、最初はおっかなびっくりだったですが、しばらくして慣れてくると、魚の眼も人間や他の動物たちと殆ど同じ仕組みでできている事など、実際に見てみなければ実感できないことがたくさんあったと思います。

「海辺の教室」は11月を除く第三日曜日に毎月開催しているので、又参加してくださいね。

4月の海辺の教室のテーマは「魚やカニの体」でした。

解剖を通して魚やカニの体のしくみを学んでもらうのが目的です。

魚やカニを解剖するのは初めてで、最初はおっかなびっくりだったですが、しばらくして慣れてくると、魚の眼も人間や他の動物たちと殆ど同じ仕組みでできている事など、実際に見てみなければ実感できないことがたくさんあったと思います。

「海辺の教室」は11月を除く第三日曜日に毎月開催しているので、又参加してくださいね。

|

|

| まずはお手本を見てもらいます | お父さんもやってみたい? |

今回のテーマは、「メダカの育て方」でした。日本各地で見られたメダカも近年少なくなり、絶滅が心配されるほどになっています。

今回は人工的に作られたヒメダカを使ってヒメダカの卵の観察やチヌ(クロダイ)やナマコの卵や仔魚の観察を行いました。

|

|

| メダカよりカメラが気になっています | メダカがすいすい流れに逆らって泳いでいます |

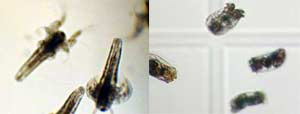

6月の海辺の教室のテーマは、「プランクトン」でした。

はじめに、プランクトンと私達人間とのかかわりや赤潮の発生する原因など説明し、そのあと水産振興センターのそばの海に行き、実際にプランクトンネット(プランクトンを集める網)を使ってプランクトンを集めました。

それを研修室に持ち帰り、顕微鏡で観察しました。コペポーダやフジツボの幼生が元気良く動き回っていました。

また、現在水産振興センターで育てているクロダイの稚魚の餌にしているシオミズツボワムシやアルテミア(動物プランクトン)も観察しました。

プランクトンの色や形、動きなど、普段は見ることのない体験で、時間があっという間に過ぎてしまいました。

|

|

| まず 自分たちで観察するプランクトンを集めます | どれどれ お父さんにも見せて!! |

左:アルテミア(ブラインシュリンプ)稚魚の餌になります 平泳ぎが得意です

右:シオミズツボワムシ 生まれたての稚魚の餌です 大きさは0.2mm

7月の海辺の教室は「育てる漁業」と題して開催しました。 広島かきの生産量が日本一であることは良く知られていますが、クロダイの水揚げ量も日本一であることはあまり知られていません。

広島市では昭和35年には約240トンも漁獲されていたクロダイが昭和40年代後半には10数トンまで減少しました。そこで水産振興協会では、広島市の委託を受けて、昭和57年からクロダイ稚魚の種苗生産を始め、放流を続けた結果、平成3年頃から増加し、平成10年には129トンの水揚げを記録するに至ったのです。

今回の海辺の教室ではそんな話を織り交ぜながら、栽培漁業について話をしました。 その後、約3cmに育ったクロダイの稚魚100匹を参加者の方に配り、マーキングを行った後、水産振興センター裏の漁港から放流しました。

普段、魚を捕ることはあっても放流することはあまりないかもしれません。参加した子供たちは、元気に泳いでいくクロダイの稚魚をみて歓声をあげていました。 今日放流したクロダイが大きくなってみんなの所に帰ってくるといいですね。

|

|

| 早く魚を配ってよ! | クロダイの稚魚が波に乗って海に出ていきます |

今月のテーマは、「海辺のいきもの」でした。

暑い中を40人近くの参加者でにぎわいました。

始めに、海辺にすむいきものの特徴などの話を聞き、そのあと実際にいきものを観察しました。

ウニ、サザエ、ヒトデ、カキ、ベラ・・・海辺にはいろいろないきものがいます。

子供たちは慣れてくると、ヒトデやウニをじかに触って大喜びでした。

なかには、ゴキブリそっくりのフナムシの群の中に手を突っ込み、ゾロゾロ腕にはい上がってくる感触を楽しんでいる勇気のある子もいました。

とにかく、暑さを忘れた2時間でした。

|

|

|

キュウセン オスとメスの違いがわかるかな? |

ムラサキウニ はじめは、こわごわ火ばしで、この後、素手でわしづかみ!! |

今回のテーマは、「魚と時」でした。

秋晴れの中、30人近くの参加者があり、朝日新聞の取材も受けながら行いました。

はじめに、魚について、時をからめたクイズ形式の話を行い、その後、イシモチのウロコや耳石を解剖し、観察しました。

耳石は、結構大きく魚の中からこんな石が出てくるのかと、参加者に好評でした。

|

|

|

魚の体の仕組みがよくわかりました |

記念撮影です |

|

| これは何に見えますか。?指紋?、年輪?正解は鱗です。 |

10月の海辺の教室は「かまぼこ」でした。

かまぼこの歴史や作り方を学んだ後、実際にメンタイの切り身を使ってかまぼこづくりにチャレンジしました。

市販のかまぼことはちょっと違う素朴な味でした。

魚だけではなくてエビのすり身などを入れてもおいしいと思いますので、おうちで挑戦してみて下さい。

|

|

| ちょっとでこぼこですねー | できあがったかまぼこを食べながら、はいポーズ |

「魚やナマコの体の仕組み」と題し 行った今回の教室では、メバルとナマコの解剖を行いました。

なじみの深い魚でも体の中をのぞくのは、初めての子供たちも多く、みんな興味深そうに楽しんでいました。

|

|

| 魚の体について勉強中です | ナマコの体の中はどんなのかな? |

今回のテーマは、「かき養殖」でした。

かきの生態や養殖方法の移り変わりなどをテキストとビデオで学習しました。現在、広島の海で約30億個のかきが養殖されていることにとてもびっくりしていました。

その後、実際に「かき打ち体験」をしてもらいました。みんな初めてのことでなかなかうまくいきませんが、「楽しい体験ができた」と大喜びでした。

皆さん「かき博士」になって帰っていきました。

|

|

| ここに刃を差し込んで... | だいぶ上手になったよ! |

2月分の海辺の教室のテーマは先月に引き続き、「かき養殖」でした。

毎年このテーマは年に2回開催していますけど、いつもすぐに定員一杯になる人気ぶりです。

かき養殖の方法やその歴史等々、一通り勉強してからかき打ち体験をしてもらいました。

かき打ちはかなり経験のいる作業で、一人前になるには数年かかると言われています。みんな最初はおっかなびっくり。なれてくるとかなり大胆にかき打ちを楽しんでいました。

|

|

| ここに刃を差し込んで・・・ちゃんと覚えないとかきがバラバラになってしまうよ! | 貝殻の隙間から刃を入れて 貝柱を切るのです |

|

| 2月のカキは身がぎっしり、味は濃厚で最高です |

本年度最後の海辺の教室のテーマは「ワカメ養殖」です。

ワカメについていろいろ勉強したあと、広島湾で大きく育ったワカメを湯通しして塩蔵ワカメを作りました。

広島でもこんなワカメができることにみんな驚いているようでした。

|

|

| みんなの背丈以上ある立派なワカメです | 湯にくぐらせると見る見る緑色になりました |