顕微鏡(けんびきょう)に初めはとまどう人もいましたが、最後にはみんな上手に見れたようです。

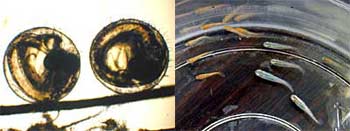

井口港のサンプル以外にセンターで種苗生産している魚のエサ(ワムシ、ブラインシュリンプ)や、一年をとおしてのプランクトンサンプルを見てもらいました。

顕微鏡(けんびきょう)に初めはとまどう人もいましたが、最後にはみんな上手に見れたようです。

井口港のサンプル以外にセンターで種苗生産している魚のエサ(ワムシ、ブラインシュリンプ)や、一年をとおしてのプランクトンサンプルを見てもらいました。

|

|

| 交代で仲良くみています | 上手にスケッチが出来ました |

メダカの学名は、「オリジアス・ラティペス」といって、「水田にすむひれの大きな魚」という意味です。このことからわかるように、昔は田んぼや周辺の水路にたくさん見られたメダカですが、1999年に発表されたレッドデータブック(絶滅が心配される生物を記した本)では「絶滅の危険が増大している種」にえらばれるほどへってしまいました。

いま、メダカがすんでいるのは島や山間部のため池やコンクリートの水田横のみぞなどで、その地域は転々としていて、メダカにとってとてもきびしい状態です。

今回の海辺の教室をきっかけに、自然や魚のすむ環境などにも興味を持ってもらえたら・・・と思いました。

|

|

| 早く卵をみせてくださーい | みなさんまじめに観察中です |

|

|

左:メダカの卵です。心臓が動いているのがみえました 右:このように流れに逆らって泳ぎます |

魚の解剖は初めての子供がほとんどで、最初はおっかなびっくり。でも、なれてくると大胆になり、なかには、心臓や目玉を取り出す子もいました。

また、今回は、いろいろな魚を用意したので、形やヒレのちがいなど、熱心に観察していました。

|

|

| これ、何という魚なの? | へぇー、トビウオのむなびれはこんなにおおきいんだ!! |

7月開催のテーマは、「育てる漁業」。むずかしく言うと、「さいばいぎょぎょう」ともいいます。

「ようしょくぎょぎょう」は魚を出荷できる大きさまで育てますが、「さいばいぎょぎょう」は、魚の赤ちゃんをたくさん海に放して、自然の中で大きくなった魚を漁師さんがとるという点がようしょくぎょぎょうとちがっています。

広島で一番有名な魚介類は?と聞くとすぐに「カキ」と答えが返ってくるのですが、魚で広島県が一番たくさんとれているのはなに?と聞いてもなかなか正解が返ってきません。、じつは、クロダイは広島県が日本で一番とれている魚で、水産振興センターで赤ちゃんを育てて放流しています。

今回は、そのクロダイの赤ちゃんを参加したみんなに放流してもらいました。

放流されたクロダイはすいすいと沖に向かって泳いでいきました。何年後かに、みんなの食卓にあがるかもしれませんね。

|

|

| 早く海に放して...(クロダイの気持ち) | 船溜りの階段からクロダイを放流しました |

今回のテーマは、いろいろないきものを自由に触ることができるので毎年大人気です。

中でも今年の目玉はフナムシのつかみ取り。でも気持ち悪かったのか、あまり人気がありませんでした。

他にもフジツボがあしを出してリズミカルに動かし、エサを集めるところを観察したり、サザエが歩くところをガラスごしに観察したりしました。

今回は室内でいろいろないきものに触ってもらいましたが、今度はぜひ、実際に海に行っていろいろないきものに触ってみてください。

|

|

| 大きなムラサキウニですね。夏場は食べてもあまりおいしくありません。 |

指から指へサザエがわたっていきます。 |

左上:メバルとキュウセン

中上:フナムシ(アップ)

右上:ムラサキウニ

左下:マナマコ

右下:フジツボ

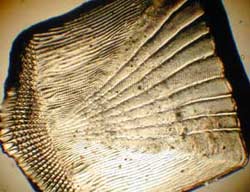

瀬戸内海でたくさんとれているコノシロを材料に、解剖とウロコの観察を行いました。

|

|

|

魚の年齢がわかるかな |

マダイのうろこ |

実際に「かまぼこづくり」にチャレンジしました。

すりばちやすりこぎを使うのははじめての子もいて大変でしたが、むしたてのアツアツかまぼこの味に、みんな満足そうでした。

|

|

| みんな、力いっぱいすっています 一番奥の女の子のかっこうがきまっています |

ふだんは食べ物としてしかせっしていないメバルとナマコをかいぼうしましたが、みんなこんなにくわしく観察するのは初めてのようで、とても楽しく学習できました。

ナマコの体の中に骨のかけら(骨片といいます)があるのはみんな知らなかったみたいですね。ナマコは骨片を持つことで体を保っているんですよ!

|

|

| メバルの耳石(じせき)も出せるかな?耳石のねんりんを数えたらメバルが何才かわかるよ | しっかり体のしくみを勉強するため、写真をとります |

今がシーズンのカキ、生態や広島カキの養殖の歴史などを勉強したあと、実際に「カキ打ち」を体験しました。

カキは一個ずつ形がちがうため、はじめはとてもむづかしそうでしたが、だんだん上手になり、終わりころにはプロ並みです!!

|

|

| 「からの中に刃を入れて・・・」「なるほど、貝柱を切ればいいんだね」 | 子供たちの熱心な姿。おしえる方もきんちょうします |

|

|

2月分の海辺の教室のテーマは先月に引き続き、「かき養殖」でした。

毎年このテーマは年に2回開催していますけど、すぐに定員一杯になる人気ぶりです。

かき養殖の方法やその歴史等々、一通り勉強してからかき打ち体験をしてもらいました。

かき打ちはかなり経験のいる作業で、一人前になるには数年かかると言われています。みんな最初はおっかなびっくり。なれてくるとかなり大胆にかき打ちを楽しんでいました。

|

|

| 熱心にカキ打ちをして、みんなうまくなりました | 新聞の取材に緊張! |

|

| 2月のカキは身がぎっしり、味は濃厚で最高です |

本年度最後の海辺の教室は「ワカメ養殖」をテーマに行いました。

日頃、みそ汁や酢の物で食べている緑色のワカメが生きている時は茶色であること、どんなところで、どうやって養殖されているかなど、いろいろ勉強しました。

|

|

| 塩蔵ワカメの作成中...です |

|

| 湯に入れると、すぐに茶色から緑色に変わります |