魚の年齢(ねんれい)はどうやって調べるのでしょうか?

こたえ:魚のうろこや骨、頭の中に入っている※耳石(じせき)という器官(きかん)には1年に一回、筋がきざまれるので、その数を数えれば魚の年齢を知ることができます。

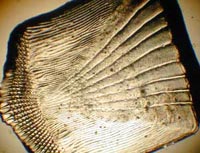

今回はクロダイのうろこと耳石を観察して年齢を調べました。

※魚には外から見える耳がなく、目の後ろに左右一対の内耳(ないじ)があります。耳石はこの 内耳の一部で、聴覚(ちょうかく)や速度変化を感じる器官(きかん)です。

魚の年齢(ねんれい)はどうやって調べるのでしょうか?

こたえ:魚のうろこや骨、頭の中に入っている※耳石(じせき)という器官(きかん)には1年に一回、筋がきざまれるので、その数を数えれば魚の年齢を知ることができます。

今回はクロダイのうろこと耳石を観察して年齢を調べました。

※魚には外から見える耳がなく、目の後ろに左右一対の内耳(ないじ)があります。耳石はこの 内耳の一部で、聴覚(ちょうかく)や速度変化を感じる器官(きかん)です。

|

|

| クロダイからうろこを取って観察しました | 顕微鏡で観察中です |

|

| こんな風にみえました |

メダカの育て方について、実際の水槽を使ってやってみました。

卵から赤ちゃんに生まれるのに、かなり日にちが必要なことがわかりました。

赤ちゃんメダカには、親の餌をつぶして、やるんだね。

卵を顕微鏡で見ると、心臓が動いていたり,血液が流れているものがありました。

卵には毛がいっぱい生えていて、少しキモイ。

でも、おもしろかったヨ。

|

|

| 屋外の水槽 こんなシュロにもメダカの卵が! | 赤ちゃんには、エサをすりつぶしてあげてネ |

|

左:黒くて丸いのは目だね 右:流れを作ると逆らって泳ぐよ |

参加された方の中には、アユは一生川で過ごすと思っていたようで、冬には海で生活していることにびっくりしていました。

普段、魚をさばいたり、魚を触ることがほとんどなかったようで、実習では最初はアユに触ることもためらっていましたが、次第になれて、皆さん熱心に観察していました。

参加された保護者の方から、子供が抵抗なく魚に触れるようになれたなど、貴重な体験ができて良かったとの意見がありました。

|

|

| これからアユを渡します | これはなにかな |

今月は、つくり育てる漁業について、クロダイの放流を通じて、体験しました。

はじめに、クロダイの赤ちゃんが食べる「シオミズツボワムシ」や「アルテミアの幼生」を顕微鏡で観察しました。

次は、水槽中のクロダイの赤ちゃんに配合飼料をあげました。

最後は、井口漁港にクロダイ放流しました。

波があって、放流しにくかったです。

|

|

| わあ、たくさん水面に集まってきたよ(えさやりをしました) | げんきでねー |

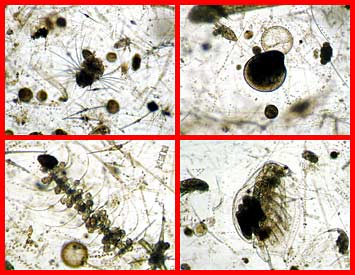

8月の海辺の教室は、プランクトンでした。

井口漁港でプランクトンネットをひいてもらって集めた標本などを顕微鏡で観察しました。

陸上にすんでいる生き物以上に色々なプランクトンがいることがわかったと思います。

|

|

| みんなで力を合わせてプランクトンネットをひきました | いろんなプランクトンがいました |

|

今回観察したプランクトンの一部です。 左上:ゴカイの幼生 右上:カキの幼生 左下:キートセロス(珪藻類)にツリガネムシが寄生している様子 右下:海産ミジンコ |

9月の海辺の教室は、海辺のいきものでした。

干潟(ひがた)や藻場(もば)が重要なことや、海辺のいきものを観察する時の注意点を説明してから、タッチングプールに入れたいきものに実際にさわったり、サザエの歩行実験、フジツボのエサのとり方の観察などをしました。

今度は実際に海に行って観察してみてください。

|

|

これは、アマモ。アマモやガラモが生えている藻場は、魚たちの赤ちゃんが育つゆりかごとしてとても重要です。 |

魚、貝、ナマコ、サザエなど、たくさんのいきものをさわりました。 |

今月は、魚を使った料理「かまぼこ作り」の体験をしました。

切り身の魚(メンタイ)を庖丁で切ったり、すり鉢ですりつぶしたりしてかまぼこ作りができたことが良かったようで、また、出来立ての「かまぼこ」は絶品のようでした。また、自宅でかまぼこを作ってみたいという生徒もいました。

|

|

魚がなかなかつぶれないな |

早く食べたいな |

|

アツアツのかまぼこ |

11月は海辺の教室はお休みして、「漁業フェスティバル」を開催しました。

12月のテーマは、カキ養殖で、カキ打ち体験やカキの浄化実験などを行いました。

カキ打ち体験は、カキ打ちという道具を使い、普段できない貴重な体験でした。

|

|

|

こんなに大きなカキがでてきました。 |

|

今月のテーマはノリ養殖で、広島市のノリ養殖の歴史やノリの栄養価などについて説明しました。

また、昔に使っていたノリすきの道具でノリすき体験をし、何回も挑戦している小学生がいました。

|

|

|

どう、うまくできたでしょう |

自分で作ったノリをはやく食べたいな |

今月のテーマはカキ養殖で、カキの生態や分布、養殖の歴史などについて説明しました。

プロの「打ち娘」さんが使っている2枚刃のカキ打ち道具でカキ打ちに挑戦。少し身はつぶれましたがケガをせず、むき身を取り出すことができました。

|

|

貝柱がどこにあるのか、探しています |

軍手をぬらしながらカキ打ちにトライ |

今月のテーマはワカメ養殖で、ワカメの生態や分布、広島におけるワカメ養殖などについて説明しました。

実習は褐色のワカメが皆さんおなじみの緑色に変わる実験と塩蔵ワカメの茎とり作業、乾燥標本作りをしました。味噌汁やメカブの試食は大変好評でした。

|

|

|

潮蔵わかめの茎とり作業中です。 |

標本作りにチャレンジ! |