令和6年度 海辺の教室開催の様子

令和7年3月「チリメンモンスターを探せ」

3月の海辺の教室は、大人気テーマの「チリメンモンスターを探せ」で、昨年9月に続く、今年度2度目の開催でした。広島でカタクチイワシがどのようにして漁獲され、チリメンジャコに加工されているかスライドや動画などで学習しました。体験では、未選別のチリメンジャコの中から、ルーペやピンセットを使ってチリメンモンスターを探しました。見つけたチリメンモンスターは、形や特徴をモニター付き顕微鏡などを使って観察し、図鑑などで名前を調べてからオリジナルカードにしました。また、お気に入りのチリメンモンスターはハーバリウムにして持ち帰ってもらいました。参加者からは「時間が足りないと思えるほど、チリメンモンスター探しに熱中して楽しかった。」という感想もあり、大変好評でした。

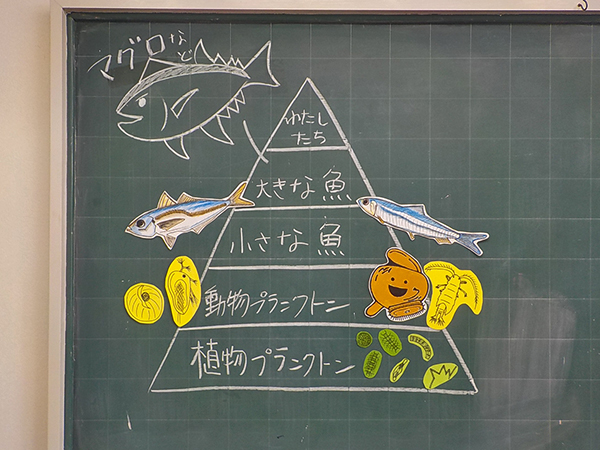

カタクチイワシの漁獲方法やチリメンジャコの加工方法を学習しました。また、チリメンモンスター達が海の食物連鎖に重要な役割を担っていることを学習しました。

肉眼やルーペでチリメンモンスターを選り分けました。見つけたチリメンモンスターは、ピンセットを使って、大きさ、色、形や模様などで分類しました。

タツノオトシゴの仲間や変わった形のシャコの仲間の幼生など、様々なチリメンモンスターが見つかりました。参加者からは「海にいるカニの赤ちゃんは、ふ化した時は普段見ていたカニの姿でないことを、初めて知りました。」との声もありました。

最後に、チリメンモンスターをハーバリウムにしました。参加者からは「色々な種類の魚がいて、楽しく学べました。」といった声もありました。作品を机の上に飾って眺めたり、持ち帰ったチリメンモンスターの名前を調べたりして楽しんで下さいね。

令和7年2月「海そうはSDGs!?」

2月の海辺の教室のテーマは「海そうはSDGs!?」でした。

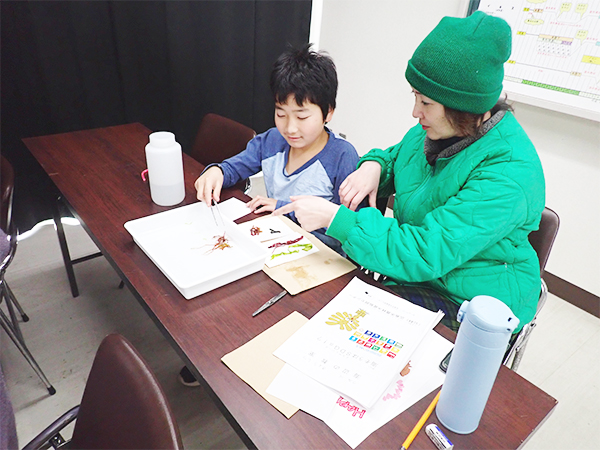

海そうの海藻と海草の違い、当センターで行っているフリー配偶体によるワカメの種苗生産、SDGsに関する海そうの役割などについて学習しました。学習後は、3種類に分けた海藻(緑藻、褐藻、紅藻)を観察して、その中から好きな海藻を選び、しおり作りを行いました。ワカメの養殖ロープの前で、職員からワカメの部位について説明を受けた後、ハサミを使って収穫体験を行いました。収穫したばかりのワカメをお湯にくぐらせると、一瞬で鮮やかな緑色に変化する様子を観察した後には、ワカメのしゃぶしゃぶの試食もありました。最後に、オリジナルのしおりにリボンを飾って完成させました。参加者からは、「ワカメの美味しさに感動した。」「初めて知ることも多く、盛り沢山の内容ですごく楽しかった。」という感想もあり、大変好評でした。

海藻と海草の違いや当センターで行っているフリー配偶体によるワカメの種苗生産技術、SDGsに関する海そうの役割について、テキストや藻場の動画などで学習しました。

海藻は色によって、緑藻、褐藻、紅藻の3種類に分けられます。参加者はそれぞれの海藻を観察した後、選んだ海藻を台紙に乗せて、しおりを作りました。

ハサミを使って養殖ロープからワカメを収穫する体験を行いました。収穫したワカメを使って、しゃぶしゃぶの試食もあり、「ワカメがすごく美味しかった。収穫も楽しかった。」との声もありました。

最後に、オリジナルのしおりにラミネートや飾りのリボンを付けて完成させました。「学んで、食べて、とても楽しく勉強できた。」という感想もありました。

令和7年1月「かまぼこ作りに挑戦」

1月の海辺の教室のテーマは「かまぼこ作りに挑戦」でした。

最初にかまぼこの歴史や原料として使われる魚の種類、つくり方などについて学習しました。学習後は、広島蒲鉾協同組合の先生の指導を受け、アジやサゴシ、シログチのすり身をすり鉢で混ぜる体験をしました。また、白いかまぼこにカラフルな色のすり身を使って、自由に絵を付ける細工かまぼこ作り体験や、すり身を紅葉や鯛などの型に詰める体験もありました。最後に、自分で作ったすり身を団子にして入れたつみれ汁や草津揚げの試食がありました。参加者からは、「楽しくかまぼこ作りが体験でき、職人技を目の前で見ることができて良かった。」という感想もあり、大変好評でした。

広島市では約150年前から「板付きのかまぼこ」が作られ、発祥は草津であることや広島湾で獲れたハゼやキスなどが原料であったことなどを学習しました。

すり鉢に入った魚のすり身に少し塩を入れ、粘りがでるまで練りました。力がいる作業でしたが、一人ずつ先生に確認してもらい完成しました。

細工かまぼこ作りでは、白いかまぼこにカラフルな色のすり身を使って飾りを付けました。少し難しかったようですが、とても鮮やかで美味しそうな細工かまぼこができました。

最後に、つみれ汁や草津揚げの試食もあり、「普段は魚を全く食べないけれど、自分で作ったすり身が入ったつみれ汁はとっても美味しかった。」という感想もありました。

令和6年12月「広島といえば”かき養殖”」

12月の海辺の教室のテーマは「広島といえば”かき養殖”」で、大人気のテーマのため、4月に続き今年度2回目の開催でした。

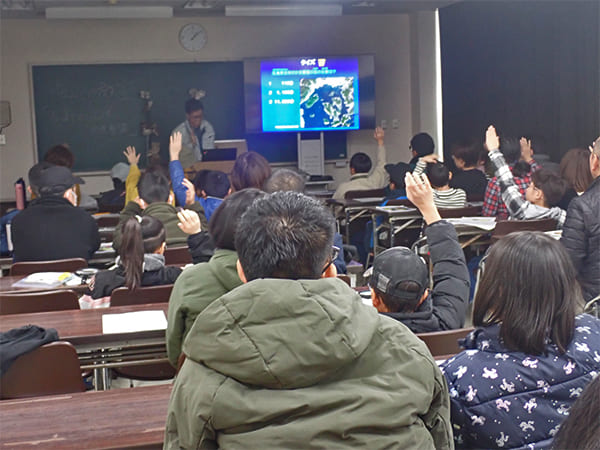

生産量日本1位である広島県のかきの歴史や養殖方法などについて学習し、今年の夏に当センターの調査で使用したホタテガイの貝殻に付着したかきの稚貝などを観察しました。学習後は、職員からかきの貝柱の位置や広島で使われている「かき打ち」と呼ばれる道具の説明があり、その後、かき打ち体験を行いました。参加者からは、「かきがホタテガイの貝殻についたまま、成長するのは知らなかった。」「かき打ちが難しく、打ち子さんのすごさを実感した。」という感想もあり、大変好評でした。

クイズやかき筏の下の様子を撮影した水中ドローンの映像を交えながら、かき養殖に関する学習をしました。

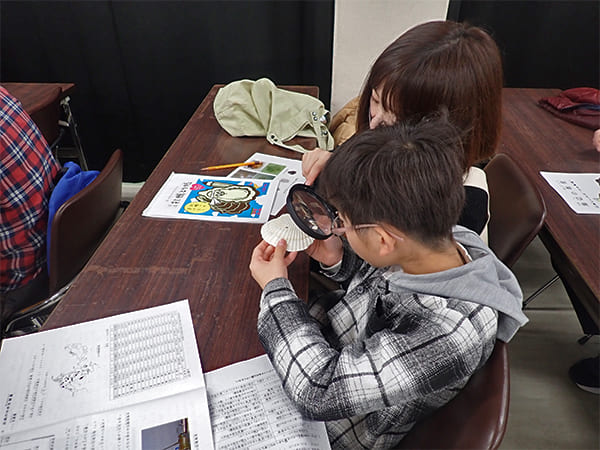

かきの稚貝はホタテガイの貝殻に付着すると、一生付着した場所で生息します。ルーペを使って、本物のかきの稚貝を観察しました。

職員によるかき打ちの実演後、かきを置く向きや道具の持ち方に注意しながら、かき打ちを体験しました。何個もかき打ちに挑戦することで、上手にむき身にする事ができましたね。

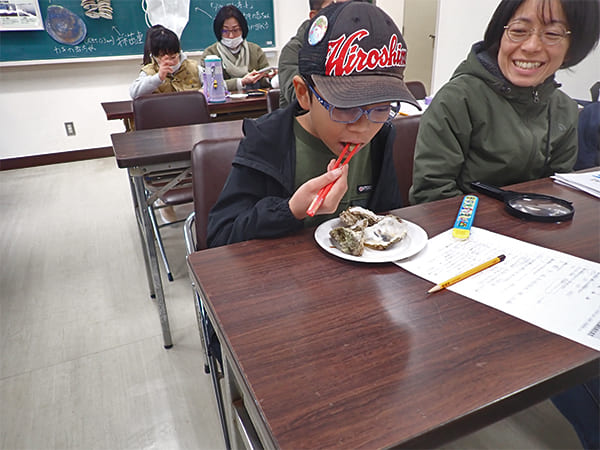

最後に、蒸した殻付かきの試食もあり、「かきがとても美味しかったので、もっと食べてみたい。」という感想もありました。お家でもかきをたくさん食べてくださいね。

令和6年11月「貝殻アートづくりに挑戦」

11月の海辺の教室のテーマは「貝殻アートづくりに挑戦」でした。

貝の分類や貝殻ができる仕組み、貝と人とのつながりについて学習しました。職員から広島湾で採れた貝殻の名前や生態について説明があり、参加者は貝殻の特徴を観察しながら種類分けを体験しました。また、市内漁業者が取り組むアサリ漁業についても説明もありました。学習後は、二枚貝や巻貝など多くの種類の貝殻の中から気に入ったものを選び、リボンや木の実などを使ってクリスマスリースづくりに挑戦しました。参加者から、「思ったよりも貝の種類がたくさんあった。貝について色々なことが学べて楽しかった。」という感想もあり、大変好評でした。

貝の分類や貝殻ができる仕組みについて学習しました。貝殻は昔から、らでん細工などの工芸品やお金やボタンなどの身近なものにも使われていました。

広島湾で採れた貝殻の種類分けを体験しました。巻貝などは良く似た貝殻もあり、少し難しかったですね。

沢山の種類の貝殻から気に入ったものを選び、リボンや木の実を飾り付けてクリスマスリースづくりに挑戦しました。

広島湾で採れた貝殻を使った個性的なクリスマスリースが完成しました。玄関や部屋の壁に飾ると華やかな雰囲気になり、クリスマスが待ち遠しくなりますね。

令和6年10月「清流の女王~あゆ~」

10月の海辺の教室のテーマは「清流の女王~あゆ~」でした。

アユの一生や太田川と広島湾との関わり、アユを増やすための太田川漁協や市の取組について学習しました。学習後は、素早く泳ぐアユの掴み取り体験や投網体験を行いました。漁協の方から漁具の説明や太田川に生息するスッポンやナマズなどの生き物の解説があり、参加者から多くの質問がありました。アユの塩焼きやレモン稚アユのから揚げの試食もあり、参加者からは「アユがとても美味しかった。アユのことが詳しく知れ、自然のありがたみを感じた。」という感想が聞かれ、大変好評でした。

秋に川の下流でふ化したアユの赤ちゃんは、すぐに海に下ってエサを食べて大きくなり、春に川を遡上し、秋に産卵して一生を終えます。アユは川で一生を過ごすと思っていた参加者が多かったですね。

参加者全員で協力して、素早く泳ぎまわるアユを掴み取りしました。

アユの串打ちの見学もありました。漁協の方から、串打ちのコツやアユの塩焼きの火加減、背ごしやうるかなどのアユ料理の紹介がありました。

アユの塩焼きやレモン稚アユのから揚げを試食しました。頭から丸ごと食べることができて、とっても美味しいかったと好評でした。

令和6年9月「チリメンモンスターを探せ」

9月の海辺の教室のテーマは「チリメンモンスターを探せ」でした。

最初にカタクチイワシの漁獲方法やチリメンジャコの加工方法について学習しました。チリメンジャコに混じっているカタクチイワシ以外の小さな生き物を「チリメンモンスター」と呼び、その生き物を通して海の生態系や食物連鎖などについて学習しました。体験では、選別をしていない学習用のチリメンジャコの中から、ルーペやピンセットを使ってチリメンモンスターを探しました。見つけたチリメンモンスターを観察し、図鑑や資料を使って名前を調べ、オリジナルカードを作成しました。今回は皆さんで約30種類のチリメンモンスターを見つけることができ、参加者からは「たくさんの魚の名前を知ることができて良かった。とても面白かった。」という感想もあり、大変好評でした。

カタクチイワシの漁法であるイワシパッチ網漁や、チリメンジャコの加工方法などを学習しました。

チリメンモンスターは海の食物連鎖や多様性を支え、とても重要な役割があることを学びました。

チリメンジャコの中からチリメンモンスターを探しました。とても小さいため、ルーペやピンセットを使って観察しました。

最後に、見つけたチリメンモンスターでカードを作りました。普段見ることができないシャコのアリマ幼生やダルマガレイなど珍しい種類も見つけることができましたね。

令和6年6月「目指せ!豊かな広島湾(つくり育てる漁業)」

6月の海辺の教室のテーマは「目指せ!豊かな広島湾(つくり育てる漁業)」でした。

当センターで行っている魚介類の種苗生産の仕事を通して、「つくり育てる漁業」の学習を行いました。種苗生産で欠かせない魚介類の赤ちゃんの餌となる小さな動物プランクトンのワムシやアルテミアについて、その大きさや形、動き方などをルーペで観察しました。また、種苗生産施設では、育成中のガザミやナマコ種苗の観察と、ガザミ種苗へのアルテミアの餌やり作業を見学し、最後にセンターの裏の港でマコガレイ種苗の放流体験を行いました。参加者からは「マコガレイの赤ちゃんを放流できてよかった。大きく育って欲しい。広島湾の漁業に興味がもてた。」という感想もあり、大変好評でした。

つくり育てる漁業や当センターで行われている種苗生産、さらに、マコガレイの生態や放流効果などについてグラフや動画などで学習しました。

種苗生産の餌として重要な動物プランクトンのワムシやアルテミアについて、職員から説明がありました。実物のワムシやアルテミアはとても小さいため、ルーペを使って形や動きなどを観察しました。

種苗生産施設の見学では、ガザミ種苗の中間育成やアルテミアの培養施設を見学しました。質問コーナーでは、参加者からガザミの生態、マコガレイの体色や成長などの質問があり、盛り上がりました。

最後に、参加者全員でマコガレイ種苗の放流体験を行いました。2~3年後には、放流したマコガレイが魚屋さんに並ぶかもしれませんね。

令和6年5月「干潟に暮らすいきもの達」

5月の海辺の教室のテーマは「干潟に暮らすいきもの達」でした。

干潟のいきものや役割などについて学習し、広島湾の干潟でよく見られるいきものの名前を覚えました。学習後は屋外に設置した水槽の魚やエビやカニ、ウニやヒトデなど多くのいきものを観察しました。さらに、お気に入りのいきものを2種類選び、形や色などの特徴をみながら図鑑で名前を調べ、スケッチしました。参加者からは「じっくりといきものに触れ合えて楽しかった。」という感想もあり、大変好評でした。

干潟には魚、エビ、カニ、貝やナマコなどの多くのいきものが生息しており、水を浄化したり、漁をしたり、いきもの達と触れ合える場所であることを学習しました。

水槽の中にいる多くの干潟のいきものについて、採取方法や観察方法の説明が職員からありました。

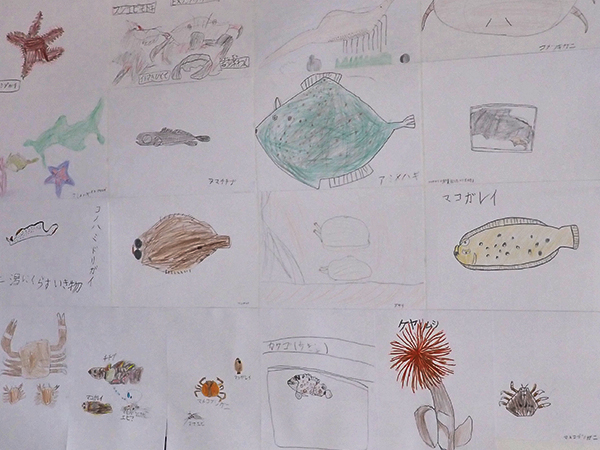

お気に入りのいきものを2種類選び、図鑑で名前を調べてスケッチしました。調べたいきものの名前は、職員が確認しました。正解した参加者は認定のスタンプをもらいましたね。

いきものの絵は、水産振興センターの1階に展示してあります。アミメハギ、マメコブシガニ、ケヤリムシなどみんな上手に描けてますね。ぜひ、見に来て下さいね。

令和6年4月「広島といえば“かき養殖”」

4月の海辺の教室のテーマは「広島といえば“かき養殖”」でした。

特産である広島かきの歴史や養殖方法などについて学習し、ルーペを使ってホタテガイの貝殻に付着したかきの稚貝などを観察しました。学習後は、職員からかきの構造や広島で使われている「かき打ち」と呼ばれる道具の説明があり、その後、かき打ち体験を行いました。参加者からは、「かきを傷つけないよう綺麗にむき身にするのが難しかったけど、良い体験になった。」という感想もあり、大変好評でした。

かきの生態や採苗について、また、普段見ることができないかき筏の下の様子を水中ドローンの映像で学習しました。

職員によるかき打ちの実演があり、殻から身を上手に取り出すコツなどの説明がありました。

かきを置く向きに注意しながら、かき打ちを体験しました。慣れるまでは、かき打ちの道具の使い方が難しかったようです。

何個もかき打ちに挑戦することで、上手にむき身にする事ができましたね。最後に、蒸した殻付かきの試食もあり、「すごく甘くて美味しかった。」という感想もありました。