ワカメ

ワカメはほぼ全国に分布している褐藻類で、生長すると1~2メートルに育ちます。

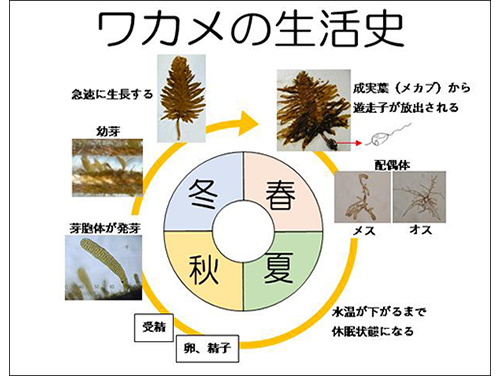

春になると成実葉(メカブ)から遊走子が放出され、岩の上などに着生して発芽し、オスとメスの区別のある配偶体となります。夏、水温が高くなると配偶体の細胞膜が厚くなり、休眠状態になります。秋になり水温が20℃以下になると休眠から覚め、配偶体が成熟して卵と精子がつくられます。その卵と精子が受精すると芽胞体が発芽し、水温が下がるにつれて目に見えるぐらいの大きさの幼芽となります。幼芽は冬の間に急速に生長し、胞子体と呼ばれる、いわゆるワカメの姿になります。

ワカメは生長する時に体全体を大きくするのではなく、葉と茎の間の生長点と呼ばれる部分から、先に出た葉を押しあげるようにして生長するため、葉の下の部分が新しい葉になります。冬がワカメの旬で、春に遊走子を放出すると枯死します。このようにワカメは一年間で一生を終えます。

フリー配偶体によるワカメの種苗生産

当センターでは、令和6年度から、徳島県が開発したフリー配偶体の技術を用いて種苗(種糸)の生産を行っています。

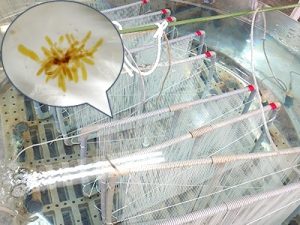

この技術では、フラスコなどで別々に保存・培養したオスとメスの(フリー)配偶体を養殖開始時期の約1か月前に、混合して糸に付着させ、水槽等で培養して種糸を生産します。

ワカメの配偶体の塊を顕微鏡で拡大したものです。

9月頃、種糸を生産する準備を始めます。

まずは、別々に保存している配偶体の量を増やすため、照度を高めるなどして1~2ヶ月間培養します。

配偶体を塗布した種糸を、温度や照度を調整しながら3~4週間水槽で培養します。

配偶体上に芽胞体(ワカメの芽)が発芽し、1ミリ程度に育ったら、海でさらに大きく育てます。

海では栄養塩や光など、芽胞体が生長するために良い環境が整っている半面、珪藻や汚れがたくさん付着します。そこで、ワカメがこれらに負けないように、毎日、種糸枠を海面に叩きつけて珪藻や汚れを落とします。

葉っぱのように見えるものがワカメの幼芽です。

12月頃、大きさが3ミリを超えたら、養殖を行う漁業者さんに引き渡されます。

漁業者さんは、種糸を太いロープに巻き付けて海に吊るし、養殖を開始します。

12月から3月まで養殖すると、1m~1.4mほどのワカメになります。

-300x258.png)