オニオコゼを放流しました。

8月5日(水)に、オニオコゼの種苗3万尾を広島市に引渡しました。

種苗の全長は4cmで、金輪島や似島、市内沿岸域に放流しました。

3年後には約20cmの大きさに成長します。放流した種苗が元気に広島湾で成長しているか調査するため、種苗の一部に標識を付けて放流しています。

4月の海辺の教室のテーマは、「魚のからだと年齢」でした。

4月の海辺の教室のテーマは、「魚のからだと年齢」でした。

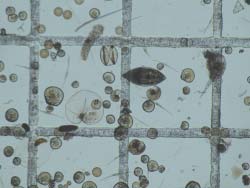

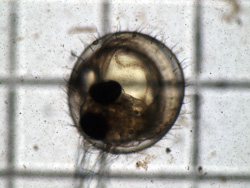

教室では、魚のからだの部分やその役割について学習した後、メバルという魚を使って実際に魚のからだを観察しました。まずは、魚の鼻やヒレの形などを観察し、ハサミを使って内臓の観察も行いました。クロダイのウロコとメバルの耳石を用いて年齢を調べました。今回使ったメバルの年齢は3歳から4歳、クロダイの年齢は4歳から5歳だったようです。

観察をした魚は煮付けにして食べました。参加者の方からは、「食育にもつながり良い経験になった」と好評でした。耳石の観察は虫メガネでも簡単に調べることができますので、ご家庭で魚を食べる時は、是非挑戦してみてください。

写真は今回取り出したメバルの耳石です。

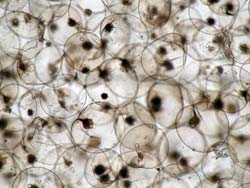

マコガレイの生産中です

マコガレイがふ化して約30日が経過しました。

これまでは海水中にただよっていましたが、変態を終えて、現在は水槽の底でじっと餌を待っています。

写真のようにほぼ親と同じような姿になりましたが、とても小さく全長約1センチです。

体はガラスのように透明で、お腹の中に餌が入っているのも確認できます。

アユの引き渡しを行っています

0.5g以上に成長したアユ種苗を1月15日(木)から広島市へ引き渡しています。

1月29日(木)までに70万尾を引き渡し、その後、アユ種苗は太田川漁協で中間育成されます。

3月の海辺の教室のテーマは、「魚のおろし方」でした。

3月の海辺の教室のテーマは、「魚のおろし方」でした。

魚のおろし方のポイントや包丁の部位、持ち方等を学習した後、実際に「マアジ」と「カタクチイワシ」を使って、三枚おろしに挑戦しました。

まずは、「マアジ」を包丁で三枚におろしました。今までに、包丁を使ったことはあるけど、魚をおろすのは始めてという参加者の方も多く、最初はぎこちない手つきでしたが、すぐに上達し、上手に三枚おろしにすることができました。

次に、「カタクチイワシ」をスプーンと荷造りテープで三枚におろしました。包丁を使わなくても、簡単に三枚おろしにすることができ、皆さん驚いていました。

最後に、三枚におろしたマアジを唐揚げと骨せんべいにして試食しました。自分で三枚におろした魚で作った料理は、美味しさも倍増です。

一度コツをつかめば、家でも簡単に魚をおろすことができます。今回は、2種類の魚を使用しましたが、他の魚でも是非試してみてください。