4月の海辺の教室のテーマは「魚のからだと年齢」でした。

4月の海辺の教室のテーマは「魚のからだと年齢」でした。

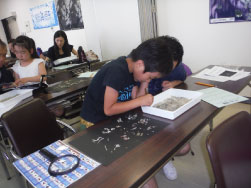

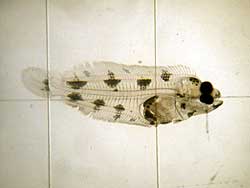

魚のヒレの名前やエラの構造などを学習した後、広島でも身近なメバルという魚を使って、内臓の各部位を観察し、スケッチもしました。次に、年齢を調べました。魚の年齢は、魚の耳(内耳)にある耳石・ウロコ・背骨に刻まれた線を見ることで、その魚が何歳かが分かります。観察後のメバルを煮付けて試食した後、耳石を取り出し、観察しました。また、クロダイのウロコも観察しました。今回観察したメバルとクロダイはともに3歳から4歳であることが分かりました。

参加者の方からは、「耳石の取り出し方がわかった。家でも色々な魚を食べて耳石を集めたい」など好評でした。耳石の観察は虫メガネでも簡単にできますので、ご家庭で魚を食べる時は、是非挑戦してみてください。

3月の海辺の教室のテーマは「魚のおろし方」でした。

3月の海辺の教室のテーマは「魚のおろし方」でした。

包丁の持ち方や魚の体の構造について学習した後、「アジ」と「クロダイ」の三枚おろしに挑戦しました。

魚をおろした経験がある方は少なく、初めての三枚おろしに、最初は苦戦していましたが、作業を進めていくうちにコツをつかみ、最後は、上手に三枚おろしにすることができました。

作業後には、おろしたアジをフライにして試食しました。

参加者の方からは、「これからは家庭でも自分で魚をおろしてみたい」と大変好評でした。

最近は、スーパーなどで販売されている魚は、切り身にされていることが多く、ご家庭で魚をおろす機会は減っていますが、この教室をきっかけに、是非、ご家庭でも三枚おろしに挑戦してみてください。

2月の海辺の教室のテーマは「海藻」でした。

2月の海辺の教室のテーマは「海藻」でした。

海藻に関する基礎知識や広島市内で行われているワカメ養殖などについて学習したあと、天然のワカメや海藻を使って標本作り、押し葉作りを行いました。

最後は、生ワカメのしゃぶしゃぶを試食しました。

生のワカメや海藻に触れる機会はとても少ないため、良い経験ができたと大変好評でした。

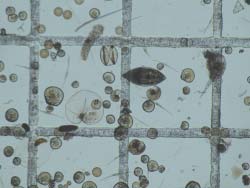

9月の海辺の教室のテーマは「プランクトン」でした。

9月の海辺の教室のテーマは「プランクトン」でした。

海の中を漂うプランクトンや赤潮が発生する仕組みなどについて学び、井口港でプランクトンネットを使ってプランクトンの採集を行いました。

採集したプランクトンを教室に持ち帰り、顕微鏡で観察してスケッチをしました。

一見なにもいないように見える澄んだ海水の中にも顕微鏡で観察すると多くの種類のプランクトンがいることがわかり、皆さん驚いていました。

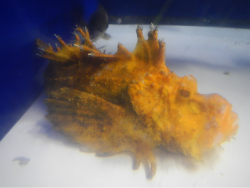

8月の海辺の教室のテーマは「育てる漁業:オニオコゼ」でした。

8月の海辺の教室のテーマは「育てる漁業:オニオコゼ」でした。

水産振興センターで育てたオニオコゼなどを使って、水産振興センターのメインの仕事の1つである「育てる漁業(栽培漁業)」について学習しました。

「育てる漁業(栽培漁業)」とは、人の手で卵から稚魚をふ化させ、一定の大きさまで育てた後、育てた魚を海に放流して海の資源を守ることです。

開催日当日は、水産振興センターで育てたオニオコゼとマコガレイの稚魚の放流体験やオニオコゼの味噌汁の試食などを行い、とても好評でした。

5月の海辺の教室のテーマは「メダカの観察」でした。

5月の海辺の教室のテーマは「メダカの観察」でした。

教室では、オスとメスの見分け方、メダカの特徴、飼育方法などを学び、実際に卵を顕微鏡で観察しました。観察した卵の中には、孵化直前のものもあり、心臓の動きや血液の流れを見ることができました。

小さな卵の中で、一生懸命生きているメダカの赤ちゃんを観察することで、命の大切さを学ぶことができました。

太田川のアユの遡上を増やす取組み

2月9日、アユ種苗を広島観音マリーナ海浜公園地先に放流しました。

引き渡しが完了して残った種苗(約23万尾)を直接河口域に放流することで、太田川に遡上するアユを増やすことが目的です。

この事業は広島市が主体となり太田川漁業協同組合の皆さんの協力のもと平成24年から実施されています。

昨年10月からセンターの水槽で飼育されていたアユ種苗は勢いよく泳いで行き、長い群れとなって視界から見えなくなりました。

春になり暖かくなってくると太田川に遡上する立派な稚アユが確認されることでしょう。

オニオコゼを放流しました。

8月5日(水)に、オニオコゼの種苗3万尾を広島市に引渡しました。

種苗の全長は4cmで、金輪島や似島、市内沿岸域に放流しました。

3年後には約20cmの大きさに成長します。放流した種苗が元気に広島湾で成長しているか調査するため、種苗の一部に標識を付けて放流しています。