オニオコゼが産卵を開始しました

5月中旬からオニオコゼが定期的に産卵を始めました。

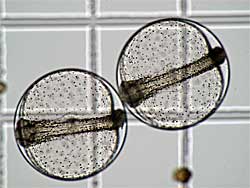

オニオコゼの卵は約2日間でふ化します。しばらくの間、ふ化した赤ちゃんはお腹の卵黄から栄養を吸収します。

写真はお腹側から卵黄を撮影しました。

マコガレイを放流しました

4月30日に全長30mm以上のマコガレイの稚魚6.4万尾を広島市に引渡しました。その後、漁業者によって市内の河口域や干潟へ放流されました。

5月中旬には約4万尾のマコガレイの稚魚を放流する予定です。

マコガレイは放流効果が高く、漁業者から大変喜ばれています。とても美味しい魚ですので、広島産のマコガレイを見つけたらぜひ食べてみて下さいね。

ワカメの種苗生産が始まりました

12日、ワカメの遊走子付け作業を行いました。

写真はワカメの成実葉(メカブ)から遊走子を放出させているところです。

種糸への遊走子付け作業の様子はこちらをご覧ください。

今後、11月頃の海面中間育成まで、ワカメの種糸はセンターの陸上水槽で照度や水質の管理を行っていきます。

アイナメの種苗を放流しました

4月10日(水)、技術開発試験で生産したアイナメの種苗2,600尾を放流しました。

アイナメは広島市において重要な水産資源であり、漁業者からの種苗放流の要望も高いことから、平成23年度より種苗生産の技術開発試験に取り組んでいます。

このたび、2年間の技術開発試験を経て、種苗を安定的に生産する技術を開発しました。今年度から事業化し、本格的に生産する予定です。

オニオコゼの種苗放流

9月10日(月)、オニオコゼ種苗1万尾を漁業者の協力のもと広島湾に放流しました。

オニオコゼの稚魚は、海の底を目指し元気に泳いでいきました。

これから広島湾で成長し、2~3年後には漁獲されます。

放流後の調査のため、オニオコゼ種苗の半数に標識を付けています。

9月下旬にはさらに約2万尾のオニオコゼ種苗を放流する予定です。

モクズガニの生産が終わりました。

5月からモクズガニの種苗生産を開始し、7月13日(金)までに合計43.1万尾を生産しました。

5月からモクズガニの種苗生産を開始し、7月13日(金)までに合計43.1万尾を生産しました。

生産したモクズガニ種苗は広島市に引き渡し、太田川漁協へ出荷されました。

今年度のモクズガニ種苗生産は終了しましたが、ガザミ、オニオコゼ、ワカメを飼育管理しています。

オニオコゼの生産を開始

オニオコゼが6月15日に産卵し、翌日2.8万尾がふ化しました。

写真はオニオコゼの卵です。現在、12.4万尾のふ化仔魚を飼育中です。計画数量は全長40mm、4.0万尾です。

モクズガニを生産中です

5月31日に10万尾、6月4日に15.9万尾のモクズガニ種苗を広島市へ引渡しました。

5月31日に10万尾、6月4日に15.9万尾のモクズガニ種苗を広島市へ引渡しました。

引渡された種苗は太田川漁業協同組合により太田川中流域に放流されました。

合計40万尾のモクズガニ種苗を生産する予定で、現在も飼育を行っています。

5月の海辺の教室のテーマは「海辺のいきもの」でした。

今回の海辺の教室は、産振興センターの前にある八幡川河口の干潟で生物採集などを行い、潮の満ち引きや干潟の役割について学習しました。普段接することが少ない干潟に、たくさんの生物が生息していることが分かり参加者の皆さんは驚いていました。網とバケツを持って、一度干潟に降りて遊んでみるのもいいですね。

さて、今回はどんないきものが採れたかな。

アイナメの種苗生産技術開発試験

広島市水産振興センターでは昨年度からアイナメ種苗生産の技術開発試験を行っています。安定して種苗を飼育するために、採卵のタイミングや卵管理方法、ふ化仔魚の管理、病気対策など様々な飼育のポイントを研究しています。

広島市水産振興センターでは昨年度からアイナメ種苗生産の技術開発試験を行っています。安定して種苗を飼育するために、採卵のタイミングや卵管理方法、ふ化仔魚の管理、病気対策など様々な飼育のポイントを研究しています。

右の写真は約60mmまで飼育した種苗です。将来的には10,000尾の種苗を安定して生産できるよう職員一同、頑張っています。

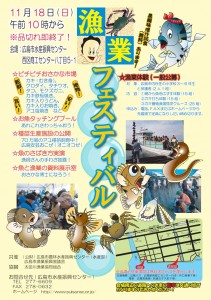

マコガレイの稚魚を放流(1回目)

4月27日に3.3万尾のマコガレイの稚魚を広島市へ引き渡し、その後、井口漁協と仁保漁協の組合員の協力のもと、八幡川河口と金輪島地先に放流しました。

当日は中国新聞の取材があり、翌日の新聞に放流の様子が掲載されました。

5月中旬には2回目のマコガレイの放流を予定しています。

カキ生産者による植林事業が行われます。

広島市内のカキ生産者でつくる「広島市かき養殖連絡協議会」では、3月18日(日)に広島市安佐南区沼田で植林事業を行います。

広島市内のカキ生産者でつくる「広島市かき養殖連絡協議会」では、3月18日(日)に広島市安佐南区沼田で植林事業を行います。

この事業は、かき養殖を支える「生きたきれいな水」が、太田川から広島湾へ豊かに供給され続けることを願い、平成7年から毎年行われています。

今回は、平成7年に第1回目の植林事業を行った場所で、当時植え付けたヒノキの枝打ち作業などを行います。

広島かき養殖連絡協議会についてはこちらをご覧ください。

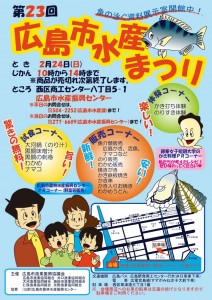

第22回広島市水産まつりが開催されました。

2月26日(日)に広島市水産振興センターで広島市水産まつりが開催されました。当日は肌寒い1日でしたが、新鮮な活魚やカキなどの販売、黒鯛の味噌汁や大河鍋(ノリ汁)の試食などが行われ、たくさんのお客さんでにぎわいました。

2月26日(日)に広島市水産振興センターで広島市水産まつりが開催されました。当日は肌寒い1日でしたが、新鮮な活魚やカキなどの販売、黒鯛の味噌汁や大河鍋(ノリ汁)の試食などが行われ、たくさんのお客さんでにぎわいました。

写真は、活魚コーナーの様子です。

これまでのトピック集