広島湾の水温と塩分濃度を更新

詳しくは、こちらをご覧ください

【お知らせ】団体見学等の予約状況について

令和7年度団体見学等の予約状況を更新しました。

海辺の教室(6月)の様子を公開

6月の海辺の教室のテーマは「チリメンモンスターを探せ」でした。

詳しくは、こちらをご覧ください。

海辺の教室(5月)の様子を公開

5月の海辺の教室のテーマは「干潟に暮らすいきもの達」でした。

詳しくは、こちらをご覧ください。

【お知らせ】団体見学等の受入体制変更について

令和6年度から団体見学等について、一部受入体制が変更となります。

以下の変更点をご確認の上、予約申込をお願いします。

なお、令和6年度の予約申込は4月1日(月)からとさせていただきます。

①受入可能な団体数:「1日1団体」

②受入可能な月:「4月~5月」「9月~3月」

③受入可能な曜日:「火・水・金曜日」

④受入可能な時間帯:午前は「9:00~12:00」、午後は「13:30~17:00(一部のコースは14:00~16:00)」

①~④以外につきましては、ご相談ください。

ご理解のほどよろしくお願いします。

8月の海辺の教室のテーマは「チリメンモンスター」でした。

8月の海辺の教室のテーマは「チリメンモンスター」でした。

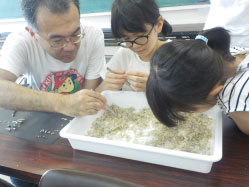

チリメンモンスターとは、チリメンジャコ(原材料)に混ざっているカタクチイワシ以外の魚やエビ・カニの幼生、タコやイカなどの小さな生物のことです。まず初めに、チリメンジャコの作り方、海の食物連鎖などについてはスライドで学習し、漁獲方法については、実際に漁をしている動画を見ながら学習しました。その後、チリメンモンスターを探し、資料を使って名前を調べ、オリジナルの図鑑作りに挑戦しました。参加者からは、「珍しいチリメンモンスターを探すのが楽しかった。」などの感想が聞かれ、大変好評でした。

7月の海辺の教室のテーマは「プランクトンの観察」でした。

7月の海辺の教室のテーマは「プランクトンの観察」でした。

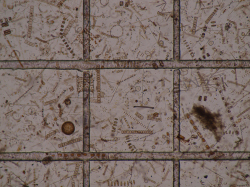

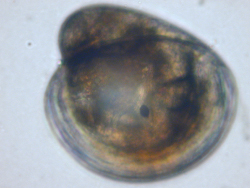

プランクトンには、植物プランクトンと動物プランクトンがいることやプランクトンが魚やカニなどのエサとなる食物連鎖などについて学習しました。その後、実際にセンター内の魚やカニなどのエサとなる「ワムシ」の飼育水槽を見学したり、港でプランクトンネットを使って、プランクトンを採集しました。自分で採集したプランクトンは顕微鏡を使って、観察し、名前を調べてスケッチをしました。

6月の海辺の教室のテーマは「魚のからだと年齢」でした。

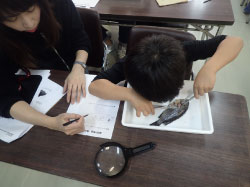

6月の海辺の教室のテーマは「魚のからだと年齢」でした。

魚のからだの構造や年齢を調べる方法について学習した後、実際にマダイやクロダイのからだの構造を観察しました。片身を開いて、内臓を観察したり、スケッチをして皆さん夢中になっていました。次に煮付けにしたカサゴを試食した後に、カサゴから耳石を取り出し、ルーペで観察しました。他にはイリコの耳石も取り出し、カサゴとの耳石の大きさや形の違いを観察しました。「魚によって、耳石はこんなに違うのか。」と驚きの声が上がりました。

4月の海辺の教室のテーマは「カキ養殖」でした。

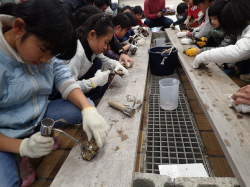

4月の海辺の教室のテーマは「カキ養殖」でした。

広島名産のカキ養殖の歴史や養殖方法などを学習し、ホタテガイの貝殻に付着したカキの稚貝をルーペで観察しました。「この小さな黒い点が成長して大きいカキの親になるのか。」といった驚きの声が多かったですね。カキについて学習した後、カキ打ち体験を行いました。見慣れないカキ打ち道具の使い方やカキの硬い殻に苦戦していましたが、何度も練習するうちに、素早く丁寧にカキ打ちできるようになりました。参加者からは「もっと多くのカキを打ってみたい。」と好評でした。

3月の海辺の教室は「魚のおろし方」でした。

3月の海辺の教室のテーマは「魚のおろし方」でした。

講義では、センターの職員から魚の体の構造や包丁を使う際の説明がありました。三枚おろしの体験では、当日の朝に漁師さんが持ってきた新鮮なクロダイやマダイを丸ごと一匹使いました。初めて三枚おろしに挑戦する参加者の方が多かったですが、皆さんとても上手に三枚におろすことができました。魚のから揚げの試食もあり、参加者の方からは「魚の体の構造などやおろし方を知ることができて満足だった、また三枚おろしをやりたい。」と好評でした。

2月の海辺の教室は「SDGs~海藻の役割~」でした。

講義では、センターの職員からSDGsやブルーカーボン、海藻の役割やセンターで行っているワカメの種苗生産について説明がありました。 体験では、ワカメの摘み取りや、ワカメの部位の観察、テングサという海藻から作ったトコロテンを付く作業を行いました。自分でお湯にくぐらせたワカメやトコロテンの試食もあり、参加者の方からは「ワカメなどの海藻についてとても良く分かった」と好評でした。

1月の海辺の教室は「かまぼこ作り」でした。

1月の海辺の教室のテーマは「かまぼこ作り」でした。

講義では、センターの職員からかまぼこの歴史や原料になる魚などの説明がありました。かまぼこ作り体験では、広島蒲鉾協同組合の先生に教えてもらいながら、すり身をすり鉢で混ぜる作業や細工(飾り)かまぼこ作り、すり身を鯛や紅葉の型に詰める作業を行いました。皆さんで作った魚のすり身がたくさん入ったつみれ汁などの試食などもあり、参加者の方からは「家でも魚のつみれをぜひ作ってみたい」と好評でした。

12月の海辺の教室は「貝殻で作品づくり」でした。

12月の海辺の教室のテーマは「貝殻で作品づくり」でした。

講義では、センターの職員から貝についての説明があり、現在、広島市で行われているアサリ漁業の取組などを学習しました。また、広島で採れた11種類の貝について参加者の方に名前や特徴について調べてもらいました。貝殻の作品づくりでは、様々な種類の貝殻を組み合わせたり、リボン等を使ってクリスマスリースを作りました。参加者からは「貝の種類や名前が分かってよかった、リース作りは楽しくて大満足だった。」と好評でした。

11月の海辺の教室は「刺網から魚をはずす体験」でした。

11月の海辺の教室のテーマは「刺網から魚をはずす体験」でした。

講義では、センターの職員から漁業の種類や広島県で行われている漁法について説明がありました。井口漁業協同組合の漁師さんから、刺網の説明や魚をはずす際のコツ、また毒がある魚について説明があり、その後、参加者の皆さんは、刺網から魚をはずす体験を行いました。様々な魚が刺網にかかっており、ヒラメやマコガレイ及びイシダイなど18種類の魚について知ることができました。刺網からはずした魚は参加者の皆さんに持ち帰っていただきました。参加者の方からは「たくさんの魚の種類が分かって楽しかった、将来は漁師になりたい。」などと好評でした。

10月の海辺の教室は「太田川と広島湾 ~アユの一生~」でした。

10月の海辺の教室のテーマは「太田川と広島湾 ~アユの一生~」でした。

講義では、センターの職員からアユの一生や太田川と広島湾の関わり、アユを増やすための取組などについて説明がありました。太田川漁業協同組合の漁師さんからは、アユに関する漁具の説明があり、コロガシ釣りや投網の実演もありました。その後、参加者の皆さんは、アユの掴み取りやアユの串刺し、投網体験を行いました。また、太田川に生息する生物について観察しました。最後は塩焼きにしたアユやサワガニの唐揚げなどの試食もあり、どれも普段はできない貴重な体験となりました。参加者の皆さんからは、「アユについて、たくさん知ることができた。」などと好評でした。

海辺の教室の様子についてはこちら

これまでのトピック集

9月の海辺の教室は「塩づくり」でした。

9月の海辺の教室のテーマは「塩づくり」でした。

講義では、日本において、現在では塩の多くを外国からの輸入に頼っていますが、昔は海藻を使って藻塩を作ったり、海水を塩田に入れて塩づくりを行っていたことを学習しました。また、塩は食用以外に多くの製品の原料として使われていることも分かりましたね。講義の後は、塩づくりに挑戦しました。まずは海水をフライパンを使って強火で煮詰め、水分をとばしていき、最後に塩を炒めて完成しました。自分で作った塩をコイワシの唐揚げにつけ、試食を行い、皆さんからはとても美味しかったと好評でした。

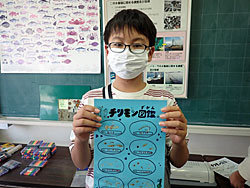

8月の海辺の教室は「チリメンモンスター」でした。

8月の海辺の教室のテーマは「チリメンモンスター」でした。

講義では、カタクチイワシの漁獲方法やチリメンジャコの作り方、海の食物連鎖などについて学習しました。その後、チリメンジャコに混じった魚やエビ・カニの幼生、タコやイカなどのチリメンモンスター探しにチャレンジしました。見つけたチリメンモンスターは良く観察した後、資料等で名前を調べて、図鑑作りに用いました。皆さん、オリジナルのチリモン図鑑を上手に作っていましたね。参加者の方からは、「チリモン探しが楽しかった、レアなタツノオトシゴが見つかり、満足だった。」などと好評でした。

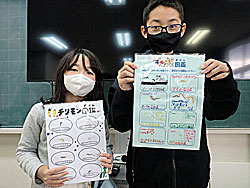

12月の海辺の教室は「チリメンモンスター」でした。

12月の海辺の教室のテーマは「チリメンモンスター」でした。

チリメンモンスターはチリメンジャコに混じっているカタクチイワシ以外の小さな生物で、大阪府岸和田にある「きしわだ自然資料館」のイベントで有名になりました。

まず、カタクチイワシがどのように漁獲されているかなどを学習した後に、チリメンジャコに混じっている小さな生物をルーペを使って観察しました。とっても小さなイカやタコ、タチウオやカニの幼生などたくさんいることが分かりました。集めた生物の名前を調べて、自分だけの図鑑を作りました。この小さな生き物たちが、海の豊かさを支える重要な役割を担っています。