本年度最初の海辺の教室は「プランクトン」をテーマに行いました。

広島湾内の一年をとおしたサンプル以外に、魚のエサとして使用しているワムシを見てもらいました。

肉眼ではよく見えなかったものが顕微鏡(けんびきょう)を使うとよく見えることができ、みなさん熱心に見ていました。何種類のプランクトンが見えたかな。

本年度最初の海辺の教室は「プランクトン」をテーマに行いました。

広島湾内の一年をとおしたサンプル以外に、魚のエサとして使用しているワムシを見てもらいました。

肉眼ではよく見えなかったものが顕微鏡(けんびきょう)を使うとよく見えることができ、みなさん熱心に見ていました。何種類のプランクトンが見えたかな。

|

|

| なにがみえるのかな | うまくピントを調節することができたかな |

|

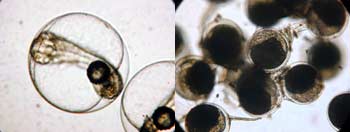

| このようなプランクトンが見えたかな(左:植物プランクトンの珪藻類、右:動物プランクトンのワムシ) |

5月は「メダカの育て方」について行いました。

オスとメスの特徴、メダカの飼育における注意点(エサの与え方、水替えなど)を説明しました。走流性の実験やクロダイ、ナマコ、ガザミ、モクズガニの卵の顕微鏡観察を行いました。

卵の特徴をうまくつかんでスケッチする方や顕微鏡から見える拡大した卵を携帯電話のカメラで撮る方もいました。

|

|

| よーくみえるよ! | 携帯電話のカメラで撮っています。なかなかうまく撮れたようです |

|

| クロダイの卵(左写真)とガザミの卵(右写真) |

|

| ナマコの卵です。時間が経つにつれ卵が変化していく様子がわかります。(写真は左から放卵直後と受精後3時間、4時間、6時間) |

魚に耳があることや、側線という水流や水圧の変化、低い音や振動を感じる器官があることなどを勉強しました。魚やカニの外見からの観察だけでなく、解剖をし、体の中のいろいろな器官を観察しました。

|

|

| みんな真剣です | お魚大好きです |

7月は「育てる漁業」として栽培漁業等について説明しました。

当センターで魚等の赤ちゃんを生産(種苗生産)しており、クロダイを例に出して、放流後に漁獲量が増加したことを説明しました。

魚の赤ちゃんに与えている餌の動物プランクトン(シオミズツボワムシ、アルテミア)の顕微鏡観察をしました。また、親魚(クロダイ、スズキ等)の飼育施設を見学しました。

あいにく小雨が降っていましたが、子供達はクロダイの放流を楽しんで行っていました。

|

|

| 早く海に放して...(クロダイの気持ち) | 船溜りの階段からクロダイを放流しました |

海辺の生物の観察における注意点やマナー、磯などにすんでいる生物の種類や生態、干潟や藻場における魚類に対する役割やそれらの場所を守るために何ができるかなどについて説明しました。

夏休みであることもあってか参加した小学生の多くは、すでに海へ行き海水浴、釣、砂浜等の生物の観察をしていました。どんな生物を観察したのか質問すると、ほとんどがフグやハゼなどの魚類でした。

今回の生物の観察は、魚類以外にも、棘皮動物(きょくひどうぶつ)のヒトデやウニ、軟体動物(なんたいどうぶつ)のウミウシ、海藻などを用意しました。

参加した子どもたちは、自由に触ったり、バットに取り出して観察するなど大変興味を示していました。また、図鑑で熱心に調べていた小学生もいました。

|

|

| 40人近くの参加者でにぎわっていました 2時間を過ぎても生物に触れている子供たちがいました | この生物はいったいなんだろう |

|

| いろいろな生き物を観察しました |

スーパー等で魚を見たり、海や川で魚を釣り上げたことがあるでしょうか。その時、いったいこの魚は何歳だろうと疑問に思ったことはありませんか?

魚の年齢は、どこの部分を調べたらいいのでしょうか?答えは、鱗(うろこ)、耳石(じせき)、脊椎骨(せきついこつ)などです。これらの部分には、木の年輪のようなものができ、これを調べることで魚の年齢を推定することができます。

当日用意し、年齢を調べた魚は、シログチ、アカカマス、マルアジ、マダイ、チダイです。年齢を調べるのに使用した部分は、鱗(うろこ)です。

耳石は、魚によって、なかなか取り出せず四苦八苦していました。耳石を見るのは皆さんはじめてで、物珍しそうに観察していました。

耳石:魚には外から見える耳がない代わり頭の中に内耳を持っています。内耳の中に入っているのが耳石で、聴覚や速度変化を感じています。

|

|

|

今回もたくさんの参加がありました |

耳石はどこかな |

|

| これはマルアジの耳石で 大きさは約6mmです 年輪のようなものが見えますか |

今回のテーマは「かまぼこ」で、実際にかまぼこを作りました。

かまぼこに使用した魚は、シログチ、クロダイ、キチヌ、クラカケトラギスです。かまぼこ作りには、子供も保護者も大変興味を示して行っていました。

広島市では、今から約150年前から板付きかまぼこが作られていたといわれています。最初は、漁師さんの副業として、近くの海で獲れたハゼ、コチ、キュウセン、キス、タナゴなどの魚を材料にして作っていました。

|

|

| 水をつけながら成形します | 皆さんの作品の一部です(蒸す前のかまぼこ) |

今回はノリすき体験をしました。

ノリ養殖の歴史、養殖方法、ノリの生態、栄養などについて話をしました。

ノリすき、簀(す)から板ノリをはずす体験をしました。

現在、広島県内では手でノリをすいている所はなく、機械化されています。実際に、手ですいたのは貴重な体験だったのではないかと思います。

|

|

| ノリすきはなかなか難しかったようです | 昔ながらの方法で乾燥しました |

今回のテーマは「カキ養殖 」です。カキ打ちの体験をしました。

1、2月ごろからが最もおいしくなるカキについて、広島カキの養殖の歴史やカキの生態などを勉強したあと、実際に打娘(うちこ)さんが使っているカキ打ちの道具でカキ打ちに挑戦しました。

はじめはむずかしそうで、カキ1個を取り出すのに時間がかかっていましたが、次第にコツをつかんだみたいで、終わりごろには、なかなかうまくなっていました。

|

|

| なかなかうまいものです もう打娘さんのようですね | はじめは、カキ殻に穴をあけるのにも時間がかかっていました |

|

|

今月もテーマは「カキ養殖 」でカキ打ち体験を行いました。

はじめはむずかしそうで、カキ1個を取り出すのに時間がかかっていましたが、次第にコツをつかんだみたいで、なかなかうまくなっていました。

カキ殻の中からプリプリの大きなカキの身が出てきたらびっくりしていました。

広島カキは、1月、2月頃が味が濃厚で最もおいしいですよ。 皆さん食べてみてください。

|

|

| 身がうまくとれるかな | カキだーいすき |

今月のテーマは「ワカメ養殖」で、塩蔵ワカメを作りました。

海藻の特徴やワカメの養殖方法・栄養成分・加工品等や、また、当センターでワカメの種苗生産についても説明しました。

塩蔵ワカメづくりでは、まず作り方について説明をし、作業は途中の工程からでしたが、ワカメの茎を取り塩を加えて作りました。その他に、熱によるワカメの変色実験や遊走子(ゆうそうし)の顕微鏡観察を行いました。

また、ゆでたワカメを試食してもらい、大変美味しそうに食べていました。

|

|

| 褐色(かっしょく)のワカメを熱湯に入れると、一瞬にして緑色に変わりました | くきは固いのでていねいにとりましょう |

|

ワカメ は、春に、芽株(めかぶ)などと呼ばれる成実葉(せいじつよう)で遊走子という胞子(ほうし)を作り、この胞子から発芽して配偶体(はいぐうたい)になり夏の間を過ごします。 秋になると配偶体より生まれた精子(せいし)と卵(らん)は受精(じゅせい)し芽胞体(がほうたい)を作ります。 そして、冬から春にかけ芽胞体は生長し、みなさんがよく知っているワカメになります。 |